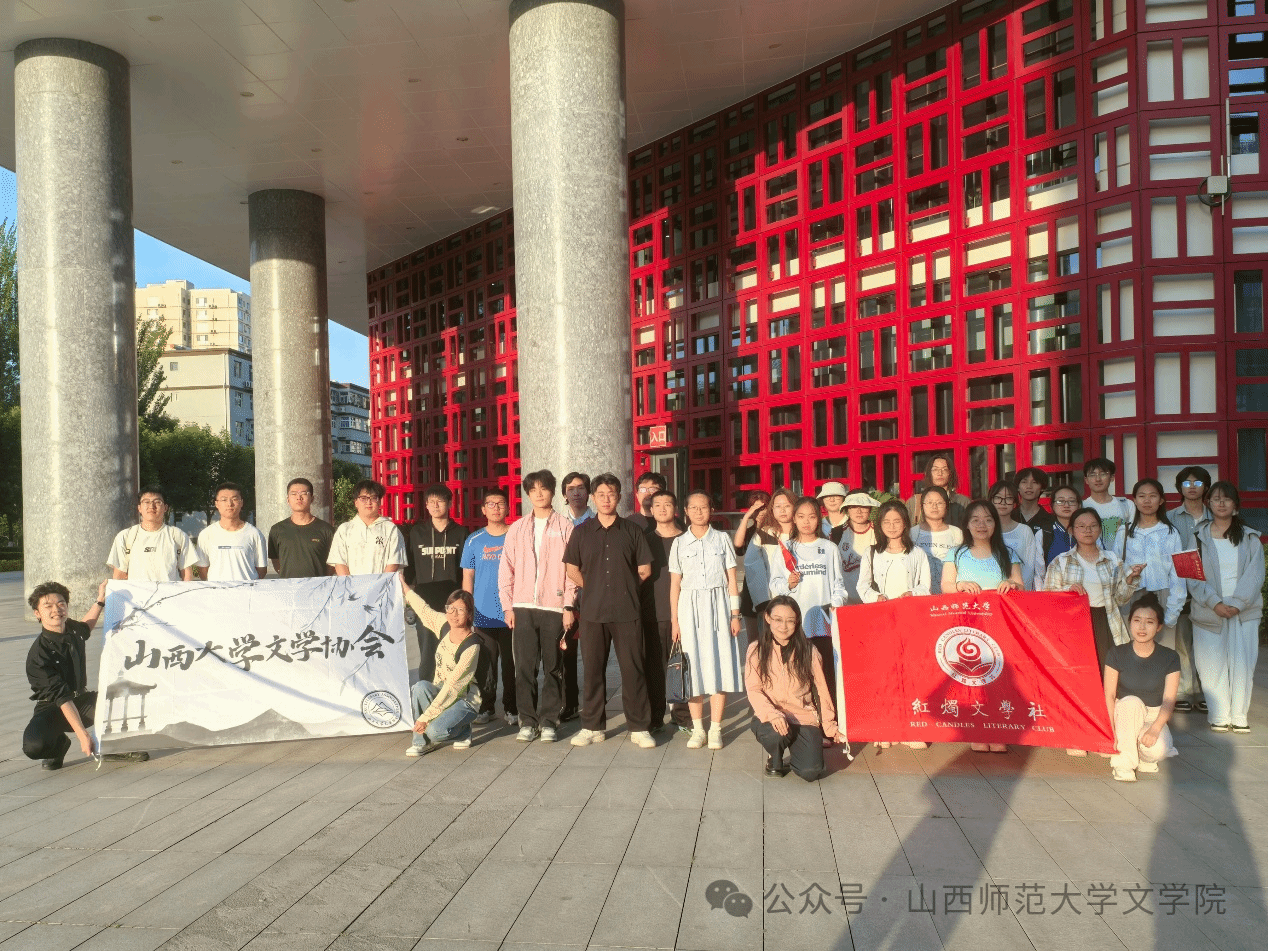

2025年5月17日下午,山西师范大学文学院红烛文学社在指导老师侯春慧的带领下,携手山西财经大学萱瑞文学社、山西大学文学协会,于山西财经大学举办了“文缘相牵,携手共进”联谊活动,三校社团成员齐聚一堂,共襄盛举。

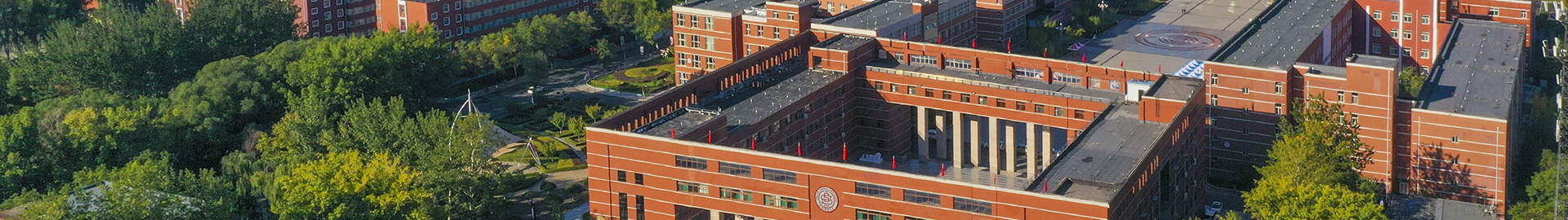

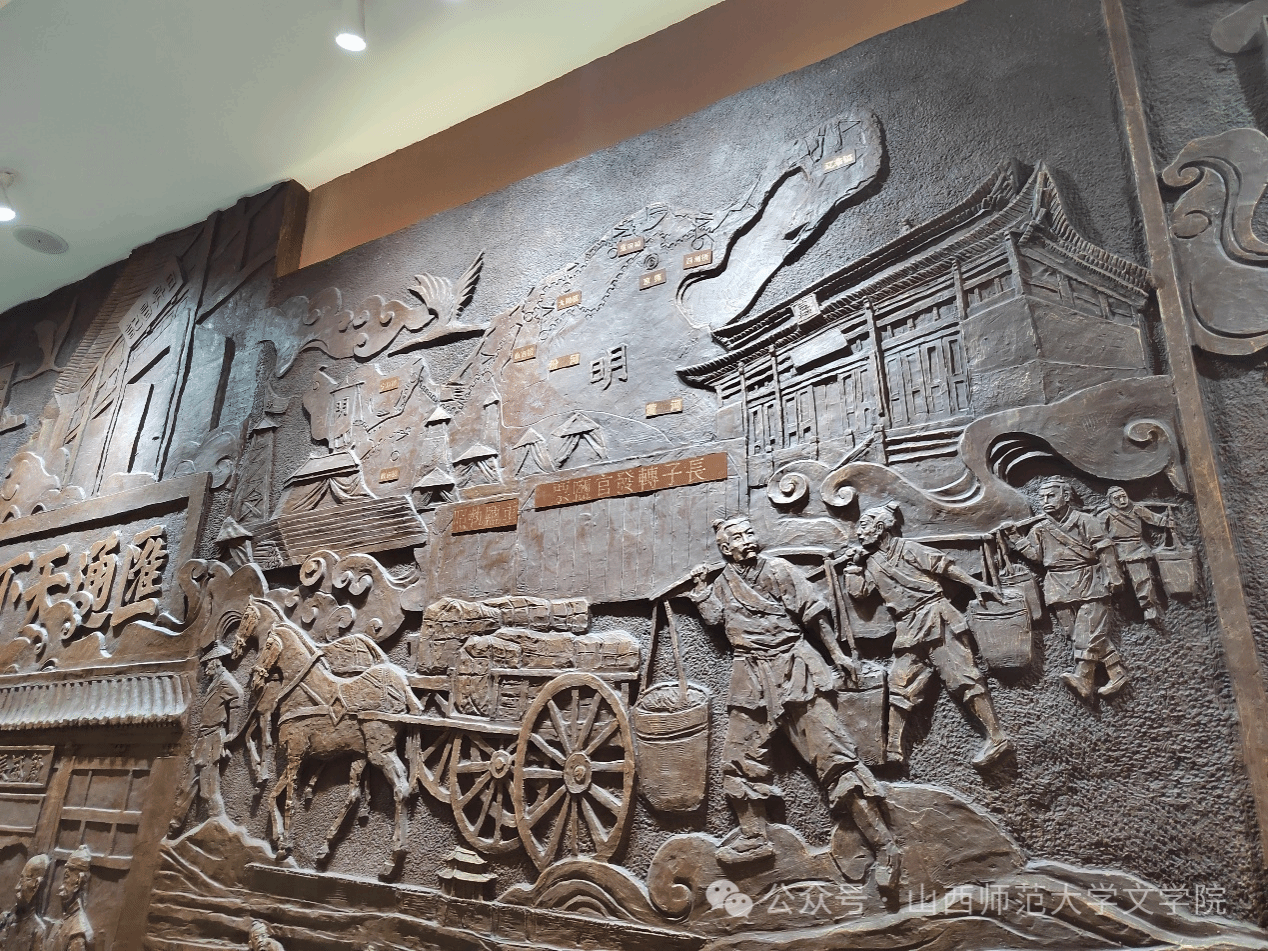

我社成员一经抵达,便受到山西财经大学萱瑞文学社代表的热情接待。简单交流后,在山西财经大学萱瑞文学社成员的带领下,三社成员一同参观了山西财经大学的晋商博物馆、校史馆、图书馆等标志性建筑,领略了校园的优美风光与深厚文化底蕴。

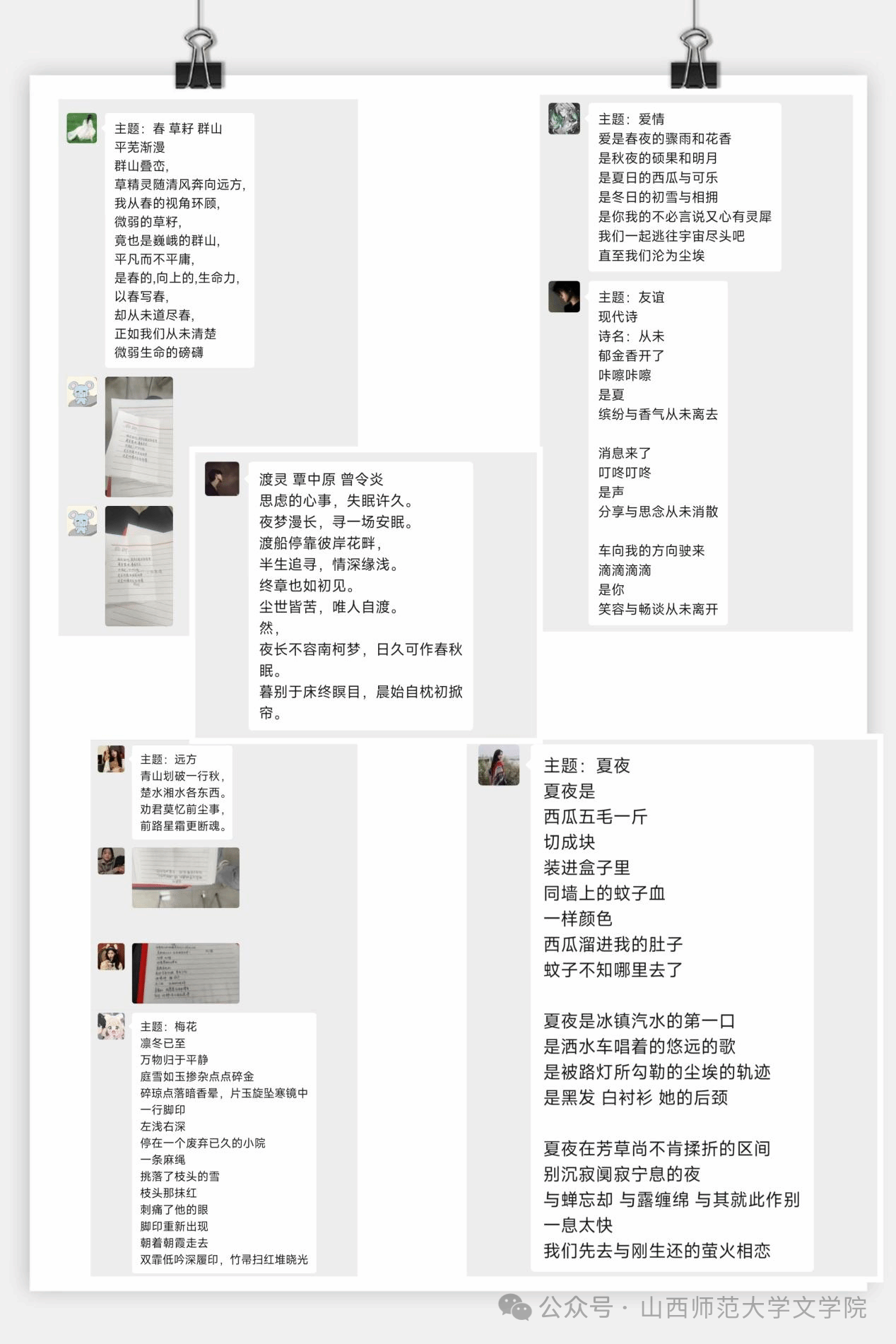

随后,三社成员在山西财经大学图书馆会议室开展了交流活动。红烛文学社为伙伴们准备了明信片、手写信及文创礼品,增添了一份别样的情谊。活动中,文学交流环节精彩纷呈:双盲诗创作环节佳作频出,故事接龙环节则由红烛文学社成员起笔,山西财经大学萱瑞文学社成员续写情节,山西大学文学协会成员对结尾进行升华,在此过程中,三方成员热烈讨论,最终呈现了一个令人拍案叫绝的故事。红烛文学社指导老师侯春慧对同学们的表现给予了高度评价,并提出了宝贵建议。

此次联谊活动,三校社团成员在文学的舞台上碰撞出灵感的火花,结下了深厚的情谊。未来,红烛文学社将与山西财经大学萱瑞文学社、山西大学文学协会继续携手,以文学为纽带,深化交流与合作。

附故事接龙创作成果

山西师范大学红烛文学社开头:

十几岁的时候,父亲带着我去参观了市里的动物园。他努力地试图扮演一个慈父的角色,指点着向我介绍看见的所有东西。然而血总是在他说明的间隙涌出来,从鼻子开始,流过嘴唇,又自下巴处滴落。

行人避让着我们。血液破碎在混凝土的地面上,在我们的身后留下暗红色的纤长痕迹。后来父亲在虎笼前停下了脚步,那之中的老虎不知去了哪里,只留下一只被咬断喉咙的饲料鸡,躺在血泊之中,扑扇着丑陋的翅膀。

“你看。”父亲说。

于是我看见红色。那色彩暗沉,浓郁,与父亲的血液别无二致。它缓缓地在水泥地面上扩散,带着海啸般的不可一世,像是要将整个世界淹没殆尽。

“你看。”父亲说,“那就是死亡。”

随后他笑了笑,用拇指将脸上的血迹拭去。

“那是书本的末尾,季节的终结,悠长而又轻柔的叹息,是一切不可知的起源与总和。但它也并非不可对抗。我正是为此而创造了你。”

然后我们沉默着踏上了回家的路。父亲在那之后不久就死去了。而我则被诊断出和他一样的疾病。

山西财经大学萱瑞文学社续写情节:

生命的节律随着四季轮转,我的身体也在一天天发生着微妙的变化。每天夜晚,透过窗外的黑暗,那片一无所有而又如星河浩瀚般无穷无尽的黑暗,我看到了宇宙的尽头,岁月的轮回,和父亲一如过往的面庞。

在浴室里看着镜中自己苍白的脸,突然感到一阵熟悉的温热从鼻腔涌出。鲜红的血珠滴落在白色洗手池上,绽开一朵朵触目惊心的花。

我条件反射般仰起头,手指熟练地按压鼻梁,就像十五岁那年父亲教的那样。但血液仍然从指缝间渗出,顺着手腕流下,在洁白的瓷砖上留下蜿蜒的痕迹。

“该死。”我低声咒骂,声音中带着连自己都未曾发觉的恐惧。在洁白的瓷砖与艳红的血液中,我感到天旋地转,又想起那个十几岁去动物园的下午。

“那就是死亡。”父亲的声音在我脑海中回响。我回到空荡荡的书房,从书柜最底层抽出一本旧相册。相册里大多是父亲的照片——穿着白大褂在实验室里工作的父亲,在厨房笨拙地尝试做饭的父亲,躺在病床上瘦得不成人形的父亲。最后一张是我们在动物园门口的合影,父亲用手帕捂着鼻子,血迹已经渗透了棉质手帕,但他依然对着镜头微笑。

我必须要做点什么了。

父亲去世后,他的同事告诉我,他是个称职的父亲。他将大半生的心血放在我的身上,从我的出生到我的养育,生命中的大部分时间都有他的影子。

“爸爸,妈妈去哪了?”

年幼的我曾经向他问过这个问题,但他只是说:“妈妈去了很远的地方,要过很久才能回来。”

可是直到父亲生命的判决书从医院到我手上,也依旧没有见过母亲的身影。

为了更多地了解父亲,我加入了父亲的研究团队,努力像他一样担起整个研究的担子——当然,研究室里对我的体检和抽血依旧没变。

可奇怪的是,父亲的同事们对我的眼光总让我有种莫名的熟悉。

研究室外竹影萧簌,皎洁的明月透过窗却显得昏黄,我望向屏幕前密密麻麻实验结果的目光逐渐凌厉,每一个数据都在贪婪地抓取着我的思绪。所以,我存在的意义是什么?天底下哪有这么巧合的事情。靶向药物成果的排列合成路径与我的基因序列出奇的相似。当年一道道冷酷而具有侵略性的目光在我脑海不断回荡,如今回响出了最终的答案。那些眼光和我对待小白鼠的样子相同,那是对待非人的冷酷。人对待物品会有纯粹的感情吗?不,只是利用价值还未消磨殆尽。

山西大学文学协会续写结尾:

我站在实验室的基因图谱前,荧光将视网膜灼烧出螺旋状光斑。父亲藏在书柜里的笔记泛着冷光,那些潋滟的墨迹正在重组我的认知——1999年3月17日,实验体003成功突破细胞分裂极限,端粒酶活性异常。这行字下方压着张泛黄照片:恒温箱里蜷缩的婴儿,胸口贴着003标签。

窗外竹影突然发出金属摩擦声,月光在试管每个培养皿都在倒映父亲的瞳孔,那些我曾在动物园仰望过的、渗着血却依然明亮的眼睛。丛林折射出无数个我。

再访动物园是个雪夜。生锈的虎笼空荡如初,唯有积雪覆盖着时光的褶皱。当我将父亲的骨灰撒向铁栏时,北风突然裹挟着记忆呼啸而至——十五岁那天的虎啸其实存在过,在父亲拭血转身的刹那,斑斓猛兽正从我瞳孔深处掠过。

血滴在雪地上绽开成梅,基因链断裂的脆响从每根骨髓深处传来。我倒向雪地时,看到二十五年前的同场大雪:父亲抱着培养舱冲进暴风雪,白大褂上的血渍新鲜如初,怀中的婴儿正在发出第一声啼哭。

暗红再度漫过视野时,我正躺在实验室的观测舱。生命监测仪将心跳谱写成父亲最爱的巴赫旋律,同事们隔着防护玻璃记录数据的身影,与当年父亲在动物园指点江山的背影重叠。

“要开始了。”主控台传来机械提示音。我按下胸前的注射器,基因重组液携带着父亲毕生研究的逆端粒酶,如猛虎般撕开每处病变的细胞。在意识消散前的绚烂极光中,我终于读懂父亲最后的笔记:“真正的父爱不是给予其生命,而是给予其死亡的权利。”

雪停了,培养皿中的胚胎正在舒展新生。观测舱盖缓缓开启时,初生朝阳恰好掠过墙上的电子相框——父亲抱着婴儿站在动物园门口,他鼻间的白手帕洁净如新,笑容明亮得足以融化所有经年的血迹。